|

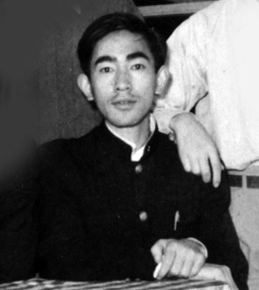

| 芸術研究会のメンバー。1950(昭和25)年ころ |

私が立教大学に入学したのは1949(昭和24)年でした。ジメジメしたアワモリ横丁を通っての通学の日々でした。まだ立教大学に女子大生が1名の頃です。部活で最初に入ったのはチャペル聖歌隊で、ブランスタッド師の教育を受け、私はセカンドバスでした。オペレッタ「ピナフォ」を歌ったあと、理由あって聖歌隊を辞し、友人の紹介で「芸術研究会」に入れていただきました。

|

| 辻荘一教授と芸研・音楽部のメンバー。昭和26年ころ |

このころの「芸術研究会」、「芸研」は辻 荘一教授のご指導のもと「芸術とはなんぞや」ということを論ずる“ 美学 ”の集団であり、私より3年先輩の坂田義司さんや美術評論家の息子の伊藤 弼さんが中心でした。美術に関心があったのは、坂田さん、目島計一さん、奥村(中村)憲三郎さん、森 基さん、伊藤さん等で、音楽に関心があったのは、宮古久夫さんや私でした。

|

| 当時の部室はもちろん“山小屋”でした。 |

当時の芸研は“ 美学 ”が中心でしたから、部員は美術とクラシック音楽に関心があったのです。その後、美術と音楽に分かれるようになったのですが、この時苦労したのは前田 茂さんでした。

当時の「芸研・美術部」はいろいろな方から指導されましたが、その中に画家の斉藤正夫さんや杉三郎さんがおられました。

|

| 本館二階の合同教室で芸研・美術展を開催。/昭和25年ころ |

学内の美術展は、本館の2階の広い教室で行いました。窓を黒色の紙で覆って、上野の東京都美術館の地下にある美術商から麻の布を借り、材木を買ってきてワクを作り布を張り、その上にみんなの絵をかけました。展覧会が終わると絵の批評会があり、皆カンカンガクガクの芸術論を戦わせ、言いたいことを言いました。今では照れてしまうような思い出です。

(昭和30年卒 古川潤兒/日本キリスト聖公会 司祭)

|

|

| 左写真は、日比谷で開かれた芸研・音楽部主催のコンサート。演奏は立教オーケストラ。/1955年。右写真は、辻教授とメリット教授(中央右)と芸研メンバーの懇親会。

|

| | サパンヌの前身、芸術研究会時代の古川潤兒さん/1955年 |

|