|

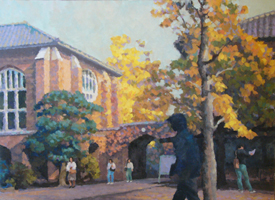

| すずかけの徑 20F |

サパンヌの若いOBに「セントポール美術クラブ」時代の話をということで、問われるままに当時を回想してみた。

今、日本は規制緩和を合い言葉にすべてが自由化されようとしているが、私が学生だった頃はその自由がもっとも規制されていた時代である。

|

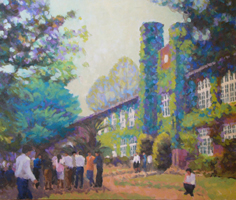

| 第一学食 20M |

入学した昭和13年はまだその自由とモダンの校風は残っており、母校出身の俳優や歌手たちがそのシンボルともなっていた。当時、立教は予科・学部各3年の6年制であったが、学生は少なく、キャンパスもあの赤煉瓦の一帯と鈴懸けの小径に面した新館までで、校門を出入りする黒い学生服姿はミッションのカレッジライフそのものを演出していたように思う。

|

| チャぺル 20P |

しかし学年が進むにつれてバラ色だった学生生活も次第に灰色となり、昭和16年第2次大戦へ突入とともに一気に暗い戦時色に塗り替えられていった。戦局の激化で大学の機能もほとんど麻痺、講義は軍事教練や勤労動員に変わり、私たちは卒業を繰り上げて追われるように校門を後にした。昭和18年の学徒出陣がそれである。

|

| チャペルから見る本館 20F |

このような時代にも画筆を放さなかった生徒はいた。私もその一人であるが、予科の頃、何となく学食の校内展に出品、以後そのまま部員になってしまった。じつは「セントポール美術クラブ」には部室もなければ部活もない同好者の集まりであったが、その成立経緯を私は知らない。ただ大学では文化団体として認知され、小額ながら毎年予算を計上してくれ、画廊代の一部として有難い親心であった。

銀座、紀伊国屋書店2階の画廊は若い美術家にとって、作品を展示し批評し合うかなり筋の通った発表場所でもあった。「セントポール美術クラブ」もここで毎年秋期展を開催、私もよくこの会場に通ったものである。会期が迫ると先輩を口説き、後輩を督励して作品集めをするのが一苦労であった。

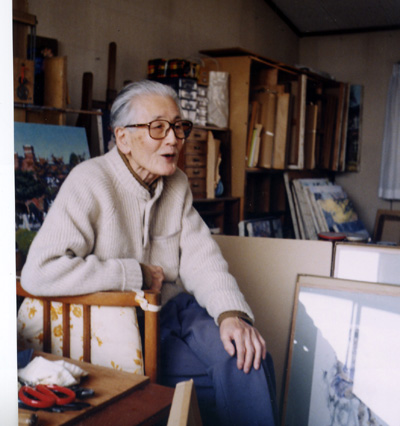

これら美術活動の柱となって面倒をみてくださったのが若き日の斎藤正夫氏(1912明治45年〜2000/1/2 享年87)である。氏は母校のOBとして美術への情熱と愛校心をもって美術クラブの後輩の指導・鞭撻をされる一方、新制作協会会員として現在まで常に画壇の表舞台で活躍されてきた。

私は戦後、母校の画壇とはまったく無縁に過ごしてきたが、ある機会に母校を訪れ、昔と変わらぬそのたたずまいに感動した。キリスト教の建学精神に基づいてレイアウトされたキャンパス構成は今にしてよく理解できる。

(昭和18(1943年)年卒 江淵晃夫 1919大正8年〜2007/9/3 享年88)

江淵晃夫さん/2006年

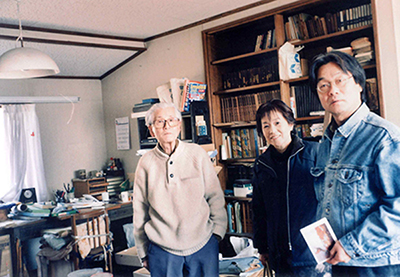

江淵晃夫さんのアトリエを訪問/藤本由美子さん(S47)と小山混氏(S48)/2006年

|